Was ist Pertussis?

Pertussis (Keuchhusten) ist eine hoch ansteckende Infektion der Atemwege, die durch das Bakterium Bordetella pertussis verursacht wird. Trotz hoher Impfraten kommt es alle 4–6 Jahre zu einem Anstieg der Erkrankungsfälle.

Wer ist besonders gefährdet?

Besonders gefährlich ist Keuchhusten für ungeimpfte Säuglinge und Kinder, die noch keinen vollständigen Impfschutz haben. Auch Erwachsene und Jugendliche mit abgelaufenem Impfschutz können an Keuchhusten erkranken und eine Infektionsquelle für Säuglinge sein.

Welche Symptome treten auf?

Der Krankheitsverlauf von Pertussis ist in drei Stadien unterteilt:

- Stadium catarrhale (1–2 Wochen):

- Symptome wie bei einer gewöhnlichen Erkältung: leichter Husten, Schnupfen, leichtes Fieber

- Die Krankheit ist in dieser Phase am ansteckendsten, wird jedoch häufig nicht als Pertussis erkannt.

- Stadium convulsivum (4–6 Wochen):

- Typische krampfartige Hustenanfälle mit keuchendem Einatmen ("Whoop")

- Wiederholtes Erbrechen nach Hustenanfällen

- Erschöpfung nach den Anfällen, aber oft unauffälliges Allgemeinbefinden zwischen den Anfällen

- Stadium decrementi (Wochen bis Monate):

- Allmähliche Abnahme der Hustenanfälle

- Husten kann noch lange nach der akuten Phase bestehen bleiben (postinfektiöser Husten).

Wann sollte an Pertussis gedacht werden?

Pertussis sollte insbesondere dann in Betracht gezogen werden, wenn folgende Situationen oder Symptome vorliegen:

- Husten, der länger als zwei Wochen anhält, insbesondere bei hartnäckigen Hustenanfällen

- anhaltende Hustenanfälle mit wiederholtem Erbrechen

- ungeimpfte oder unvollständig geimpfte Säuglinge mit Husten oder Atemstillstand

Im Anfangsstadium ist der Husten oft nicht von einer gewöhnlichen Erkältung zu unterscheiden. Bei länger anhaltendem Husten und typischen Symptomen sollte der Verdacht auf Pertussis abgeklärt werden. Dies gilt insbesondere, wenn in der Umgebung Fälle bekannt sind.

Wann ist eine PCR-Diagnostik sinnvoll?

Eine PCR sollte durchgeführt werden, wenn der klinische Verdacht auf Pertussis besteht und sich der Patient noch in der Frühphase der Erkrankung befindet (insbesondere in den ersten 2–3 Wochen). Zu diesem Zeitpunkt ist die Erregerlast am höchsten und die Wahrscheinlichkeit eines positiven Ergebnisses am größten. Nach etwa vier Wochen ist die PCR-Diagnostik aufgrund der abnehmenden Erregerlast nicht mehr sinnvoll.

Therapie

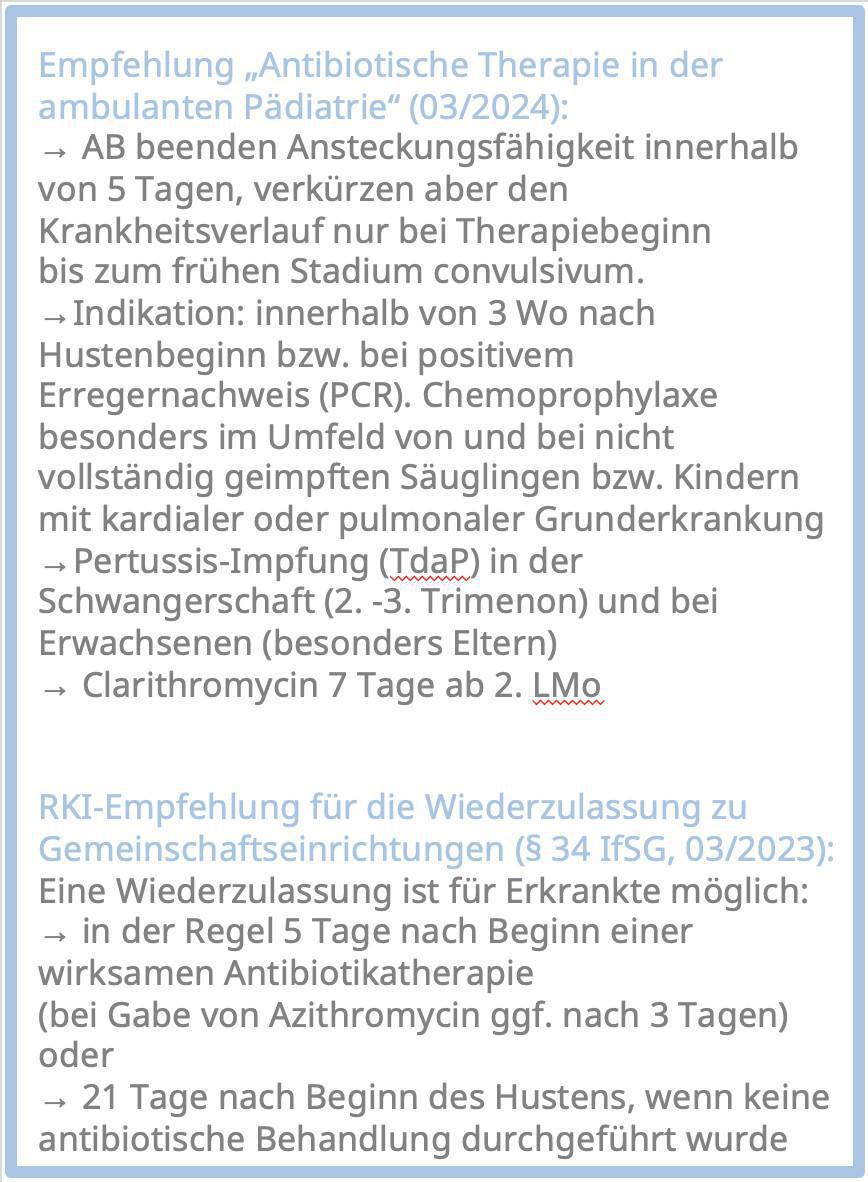

Eine frühzeitige antibiotische Behandlung mit Makroliden wie Clarithromycin oder Azithromycin kann, vor allem im Stadium catarrhale und zu Beginn des Stadium convulsivum, den Krankheitsverlauf verkürzen. Im späten Stadium convulsivum haben Antibiotika keinen entscheidenden Einfluss auf den Krankheitsverlauf, beenden aber innerhalb von 5 Tagen die Erregerausscheidung und damit die Infektiosität des Patienten. Aus diesem Grund ist eine Antibiotikatherapie bis zu 3 Wochen nach Beginn der paroxysmalen Hustenanfälle bzw. uneingeschränkt bei Erregernachweis mittels PCR sinnvoll.

Wann ist eine stationäre Behandlung erforderlich?

Säuglinge haben das höchste Risiko für schwerwiegende Komplikationen wie Pneumonien, Apnoen und neurologische Störungen. Vor allem bei Säuglingen unter sechs Monaten sollte die Erkrankung wegen des Risikos von Apnoen (Atemstillständen) engmaschig überwacht werden.

Aber auch bei Kindern mit schweren Vorerkrankungen ist ein Krankenhausaufenthalt ratsam, um die Sauerstoffversorgung zu gewährleisten und mögliche Komplikationen rechtzeitig zu erkennen.

Prävention durch Impfung

Die Impfung gegen Keuchhusten bietet den besten Schutz vor der Erkrankung. Die Grundimmunisierung beginnt im Säuglingsalter. Auffrischimpfungen sind im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter vorgesehen. Da der Impfschutz nach einigen Jahren nachlässt, sind regelmäßige Auffrischimpfungen alle zehn Jahre notwendig, um vor allem Jugendliche und Erwachsene vor einer Infektion zu schützen.

Für Schwangere wird unabhängig vom Abstand zur letzten Impfung eine Auffrischimpfung im dritten Trimester jeder Schwangerschaft empfohlen, um dem Neugeborenen über die Plazenta einen passiven Schutz zu bieten. Diese Maßnahme ist besonders wichtig, da Säuglinge in den ersten Lebensmonaten am meisten gefährdet sind. Zusätzlich sollte das gesamte Umfeld des Neugeborenen, einschließlich der Eltern, Geschwister und anderer enger Kontaktpersonen, geimpft werden (Cocooning), um eine Ansteckung des Säuglings zu verhindern.

Hinweis: Der Impfschutz gegen Pertussis ist nach der Grundimmunisierung im Säuglingsalter zunächst hoch (85–90%), nimmt aber bereits nach 4–12 Jahren deutlich ab. Auch nach Auffrischungsimpfungen hält der Schutz nur etwa 6–10 Jahre an, weshalb es vor allem bei Jugendlichen und Erwachsenen häufig zu Durchbruchsinfektionen kommt. Diese verlaufen zwar meist milder, tragen aber zur Weiterverbreitung des Erregers bei. Regelmäßige Auffrischimpfungen sind daher notwendig, um den Schutz aufrechtzuerhalten, insbesondere für Säuglinge, die noch keinen vollständigen Impfschutz haben.

Weiterführende Informationen:

U. Heininger, W. Hellenbrand, C. H. Wirsing von König. Pertussis (Keuchhusten). In: Berner R, Bialek R, Forster J, Härtel C, Heininger U, Huppertz H, Liese J, Nadal D, Simon A, Hrsg. DGPI Handbuch. 7., vollständig überarbeitete Auflage. Stuttgart: Thieme; 2018.